こんにちは。

Shunichiroです。

たまに言われるのが、経営戦略って後付けの理論なんですね。うまくいっている企業を探して、その共通点などを分析し、このような戦略をとっているからうまくいっているのではないか?と提唱しているのが戦略論なんですね。ある意味机上での戦略です。でも現場レベルだと、そうは言っても・・・というところがあるのではないでしょうか?

今日はこの机上の戦略と現場の戦略について考えてみたいと思います。

最近読んだ「BCG流戦略「脳」を鍛える」という本の中でも、ベースとなる机上の戦略は必要ですが、それに加えて、勘所や直感といった‘インサイト’の部分が重要になると在りました。ビジネススクールなどではケーススタディなどを通して、ベースとなる戦略をたたき込み、それを通して使い方を学んでいきます。そして実際のビジネスでは、ベースに身についた戦略を用いて、それぞれの事業で使ってみたり、時には応用してみたり、時には組み合わせてみたり・・・といったことをしていきます。

こういったことを考えたとき、ふと学校で教わってきた数学を思い出しました。ベースとなる公式を覚え、練習問題を通じて徹底的に身につけていく。そして入試などでは、複数の公式を用いていったり、あるいは公式を適切に変形したり、時にはそのうえで独創的な解法が求められます。

この過程って、戦略の議論にも非常に通じるものがあるのではないか?と思います。

基礎となる公式として、5Force戦略だとかブルーオーシャン戦略だとか3C分析だとかを頭に叩き込んでいきます。そして実際の現場では、そういった基礎となる公式を活かして、自分の事業に色々変換してみるのです。ときには公式そのままではうまくいかないときもあるでしょう。色んな戦略を組み合わせてみても、うまくいかないときもあるでしょう。そうして、さまざまな工夫を経て事業がうまくいったとき、後付けで○○戦略という形で理論化、新たな公式化されていくのだと思います。

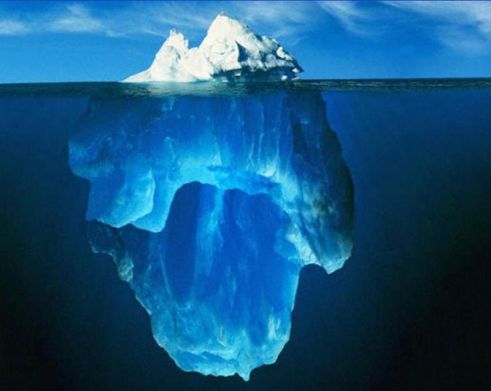

現場の戦略は、いわば暗闇の航海です。自分の取った戦略がうまくいくかどうかは誰もわかりません。しかしその独自の戦略の背後に徹底的な基礎戦略の土台があるからこそ、自らの意思決定にリスクを取っていけるのだと思います。

私もまだまだ勉強中の身ですが、このような基礎、公式を固めることを大事にしていきたいと思います。

関連書籍

戦略「脳」を鍛える

Shunichiroです。

たまに言われるのが、経営戦略って後付けの理論なんですね。うまくいっている企業を探して、その共通点などを分析し、このような戦略をとっているからうまくいっているのではないか?と提唱しているのが戦略論なんですね。ある意味机上での戦略です。でも現場レベルだと、そうは言っても・・・というところがあるのではないでしょうか?

今日はこの机上の戦略と現場の戦略について考えてみたいと思います。

最近読んだ「BCG流戦略「脳」を鍛える」という本の中でも、ベースとなる机上の戦略は必要ですが、それに加えて、勘所や直感といった‘インサイト’の部分が重要になると在りました。ビジネススクールなどではケーススタディなどを通して、ベースとなる戦略をたたき込み、それを通して使い方を学んでいきます。そして実際のビジネスでは、ベースに身についた戦略を用いて、それぞれの事業で使ってみたり、時には応用してみたり、時には組み合わせてみたり・・・といったことをしていきます。

こういったことを考えたとき、ふと学校で教わってきた数学を思い出しました。ベースとなる公式を覚え、練習問題を通じて徹底的に身につけていく。そして入試などでは、複数の公式を用いていったり、あるいは公式を適切に変形したり、時にはそのうえで独創的な解法が求められます。

この過程って、戦略の議論にも非常に通じるものがあるのではないか?と思います。

基礎となる公式として、5Force戦略だとかブルーオーシャン戦略だとか3C分析だとかを頭に叩き込んでいきます。そして実際の現場では、そういった基礎となる公式を活かして、自分の事業に色々変換してみるのです。ときには公式そのままではうまくいかないときもあるでしょう。色んな戦略を組み合わせてみても、うまくいかないときもあるでしょう。そうして、さまざまな工夫を経て事業がうまくいったとき、後付けで○○戦略という形で理論化、新たな公式化されていくのだと思います。

現場の戦略は、いわば暗闇の航海です。自分の取った戦略がうまくいくかどうかは誰もわかりません。しかしその独自の戦略の背後に徹底的な基礎戦略の土台があるからこそ、自らの意思決定にリスクを取っていけるのだと思います。

私もまだまだ勉強中の身ですが、このような基礎、公式を固めることを大事にしていきたいと思います。

関連書籍

戦略「脳」を鍛える